| 2.筆写三書体 (約A.C.200〜) | |

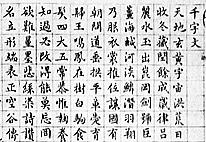

| 2-1 楷書 |  (文徴明四体千字文の一部分) |

| 西紀2世紀頃、紙に文字を書くのが主流とな ると従来の木簡用の硬い毛の筆では紙に合い にくく柔らかい兎の毛の筆が使われて、のち に標準書体となる格調高い書体となった。   (大蔵経) (詩集伝) |

|

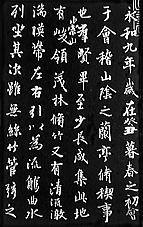

| 2-2 行書 |  (王羲之の蘭亭叙) |

| 楷書を早書きして、草書ほどには崩していな い段階を行書と呼ぶ。視覚に訴える活字には 楷書が使われ、実用的な書写には行書が使わ れている。  (文徴明四体千字文の一部分) |

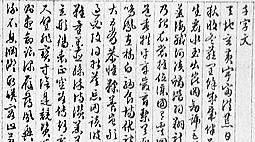

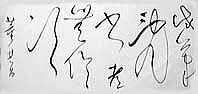

| 2-3 草書 |  (王羲之の十七帖、王献之尺牘集) |

| 隷書を早書きして出来た。 下書きやメモ類のためのもので公式の場では 使われなかった。 行幅に制約がなく、大小さまざまでも支障な く、変化が出て面白く、草書の流暢な筆の動 きが芸術として鑑賞されるようになった。  |